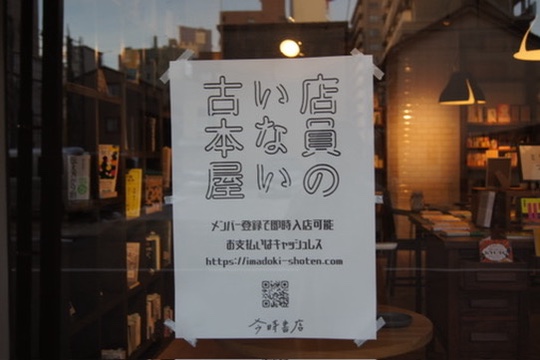

古町地区、柾谷小路から少し入ったところにぽつんと現れる「今時書店」。

ドアを開けると誰もいない。でも不思議と、誰かがいるような気配がする。木の棚に並んだ古本たち、手書きのメモ、感想ノート、そして静かに流れる音楽が、訪れた人をやさしく迎え入れてくれる。

「本屋って、こんなに自由でいいんだ」

初めて訪れたとき、そう思った。

そしてこの場所に何度も通ううちに、だんだんとわかってきた。この店がただの古本屋じゃないということ、そして“無人”という形を選んだ背景に、誰よりも熱い思いを持つ店主がいるということを。

今回私たちは、そんな「今時書店」をつくり、今も東京から運営を続けている店主・平さんにお話をうかがった。

平 碧仁(タイラ アオト)

新潟県新潟市中央区・花町にある、無人キャッシュレスの古本屋「今時書店」のオーナー。

高校生のときに今時書店を立ち上げ、現在も東京の大学に通いながらお店の運営を続けている。

無人営業の古本屋というアイデアはどこから?

店主・平さんは、穏やかな語り口で言った。

実は、特別本が好きだったわけではないんです。

一瞬驚いて、思わず聞き返したくなるような言葉。でも、それは決して無関心という意味ではない。

服や雑貨も考えたんですけど、誰でも一度は手にしたことがあって、扱い方に迷わないもの……って思ったときに、本がしっくり来たんですよね。

選んだのは、なじみがあるけど少し距離を置いている人も多い存在である、本。

だからこそ「こんなに自由でいいの?」と思わせてくれるような、本との新しい出会い方を提案できたのだろう。

このスタイルに至るまで、平さんは全国の“面白い本屋”を調べてまわったという。

オーナー制度を取り入れているお店を7軒くらい実際に見に行きました。スペースの使い方とか、無人でも成立してる理由とか、全部吸収して。

理想を探しにいったその足跡は、「今時書店」に確かに息づいている。

書店名に込めた“今時”というユーモアと本気

「今時書店」というネーミングには、どこか親しみと皮肉が混ざっている。

最初はもっとおしゃれな名前を考えていたんです。でも“キャッシュレス”“無人”っていうスタイル自体が“今っぽい”じゃないですか。だったら逆にストレートに行こうと思って。

その潔さがこの書店の魅力でもある。

“今時”って言葉、案外流行り廃りがないんですよ。時代が変わっても、どこかに『今っぽい』って意味が残る。そういう言葉であれば、長く続けられるかなと思って。

と話す平さんの言葉からは、ネーミングへの深い思慮とセンスが垣間見える。ちなみにこの“ゆるいようで骨太”なセンスは、書店のロゴや名刺デザインにも反映されている。

ロゴや名刺は、デザイナーの方にお願いしてつくってもらいました。ああいう小物がちゃんとしてることで、お店に信頼感が出る気がするんですよね。

「無人でも、想いはちゃんと届く」。そんな思いが、ひとつひとつのデザインに宿っている。

ロゴや内装、名刺——「無人だからこそ、手触りを大切にしたい」

「無人書店」と聞いて思い浮かべるのは、どこか冷たくて、無機質な空間かもしれない。

でも、今時書店に足を踏み入れた瞬間、そのイメージはきっと裏切られる。やわらかい光に照らされた木の棚、丁寧に並べられた本、季節に合わせた小さな飾り、そして何より、紙のぬくもりを感じさせる感想ノート。

誰かの気配が、確かにここにある。

名刺とかロゴとか、全部お願いして作ってもらったんですけど、やっぱり“手にとったときに何か感じてもらえるもの”にしたかったんです。無人だからこそ、最初に出会う“紙のモノ”にこだわりたかったんですよね。

「ロゴ、すごくかわいいですよね」と言うと、照れたように笑って、

「旅人が持ってても違和感のない感じにしてます(笑)」

と言っていたのが印象的だった。そう、このお店は誰かの「旅の途中」に寄り添うような場所なのだ。

物理的な店員がいなくても、空間そのものが語りかけてくる。だから不思議と「ひとりじゃない」と感じられる。

しかもこの内装、ただオシャレなだけじゃない。「本棚の間にちゃんとスペースがあって、すごく本を手に取りやすいんですよね」と話すと、平さんはポツリと言った。

あ、それ、多分僕が本をあんまり読まないからだと思います

えっ……?

本が好きな人って、詰め込めるだけ詰め込むと思うんです。でも僕は“選びやすさ”とか“居心地”を優先したんですよね。結果的に、それが写真映えにもつながってるのかも。

ああ、だからあの空間は、あんなにも優しいんだ。

「本を読まない人」だからこそ作れた「開かれた書店」。その発想に、なんだか救われた気がした。

「ブックオーナー制」って、なんですか?

「今時書店」を語る上で欠かせない仕組みがある。

それが“ブックオーナー制”だ。本棚たちには、小さな名札のように団体名や個人名や店名が添えられたカードが付いている。これはただの飾りではなく、それぞれの本が、誰かの本棚からやってきた本だという印。

オーナーさんっていうのは、“棚をシェアしてくれる人たち”っていうイメージです。基本的に、僕から「お願いできませんか?」って声をかけて、蔵書をお預かりしてます。価格設定もオーナーさん本人が決めてて、売れたらその分がちゃんと戻るようにしています。棚自体は無償で貸し出ししています。今は募集していないんですが……。

つまりこの店に並ぶ本は、店主である平さんの選書ではなく、街の誰かの「おすすめの一冊」たちなのだ。

例えば、ある本の横に「昔、通学電車の中でこれを読んで泣きました」ってメモを添えてくれた方がいて。そういうのを見ると、僕もグッとくるんですよね。

本って、自分の思い出を宿してるじゃないですか。それを誰かに“そっと手渡す”ような感じで置いてくれてるんですよね。だからこの店の本棚は、いろんな人生の集積みたいな感じになってるなって。

オーナーになる人は、本当にさまざまだという。

それにしても、どうやってそんな人たちを見つけてくるのだろう?

最初の頃は、店舗もまだできていなかったし無人というスタイルだしで、高校生のころの僕の力ではやっぱりお話ししてくれる人も少なかったです。

なので新潟の赤道古本市とか、そういう場所に足を運んでいる方にXで蔵書を店舗に置かせてもらえませんかってお願いさせていただいたり、店舗が完成してからお話をしてお願いしたり。ほんと手探りでした。

そう言って笑う平さんの顔は、ちょっと誇らしげだった。

ゼロからはじまったブックオーナー制は、今ではいろいろな場所から本を託されるまでになっている。中には、置きたいけど「これは手放せない……!」と何冊も悩んで選んでくれた人もいるという。

“自分の大切な本を預ける場所”として選んでもらってるって思うと、やっぱりこの空間、大事にしたいなって気持ちになりますね。

その一言に、この店のすべてが詰まっている気がした。

「離れていても、ここを続けたかった」

今時書店は、2019年にオープンした。

そして、現在の店主・平さんは東京の大学に通いながら、この新潟のお店を運営し続けている。

「なんで、そこまでして?」

率直にそう思って聞いてみた。

実は高校卒業の頃、ちょっと大きな病気をしていて。入院してて、進路もはっきり決まらないまま、ギリギリで卒業した感じだったんです。だからまずは“大学に行く”ってより、“この店でやれることをやってみよう”って思ったんですよね。

そこから年月が経ち、大学進学を決めたあとも、「今時書店」を手放す選択肢はなかったという。

この場所を空き家にするわけにはいかなくて。だから“続けないと”っていう気持ちもあったし……あと単純に、やっぱりこの場所が好きだったんだと思います。

今は、東京から新幹線で新潟に通う生活。体力的にも大変そうだな……と思うけれど、平さんは笑って、

体力はまぁ、ないです(笑)。でも、放っておくと空っぽになってしまう空間だから。通ってでも、灯りをともしていたい場所なんです。

特に印象的だったのが、こんな一言。

誰かが“自分の本を置きたい”って言ってくれる限り、僕はこのお店を続けたいなって思います。

平さんはきっと、自分のことよりも誰かの「置きたい」「読みたい」を大切にしている。

今時書店がここまで愛されている理由が、ほんの少しわかった気がした。

始めてから見えたこと、変わっていったもの

今時書店を続ける中で、どんな変化があったのか。そう尋ねると、平さんは少し考えてから、こんな風に話してくれた。

最初は完全に、自分のための場所だったと思うんです。でも続けていく中で、いろんな人の声が届くようになって、少しずつ“誰かの場所”になっていった感じがしてます。

「夜遅くまで開いててくれて、帰り道が明るくて助かります」

「赤ちゃんが泣いても気にせず本を見られて、うれしかったです」

感想ノートには、そんな声が丁寧に綴られている。

正直、こんなに反応をもらえるとは思ってなかったです。でも、たとえば“就活終わったあとに、気持ちを落ち着けたくて来ました”って書いてくれた方がいたりして。そういうのを見ると、“本を売る”以上のことができているのかな、って思うようになりました。

イベントや読書会、コーヒーセミナーといった取り組みも、オーナーさん発信で少しずつ形になってきた。

僕自身はあんまり表に出るタイプじゃないんですけど、オーナーさんたちが自由に使ってくれてるのを見ると、それが一番いいなって思います。お店って、使ってくれる人がいてこそだなって。

地域にとって、静かだけれど確かな存在感を放つこの空間。

始めた当初には見えていなかった役割が、今ではゆっくりと根を張り始めているようだった。

「未来」は、階段の先にある

今後の展望について尋ねると、平さんは2階・3階の活用について語ってくれた。

2階と3階は、ゆくゆくはカフェや焙煎所にしたいと考えています。高齢の方でも働けるような形にしたいなと。できれば商品化までできるような、持続的な運営ができたらいいなって。

古いビルを活かしながら、空間に新しい息を吹き込む構想は、少しずつ進行中。

ただし現実的な課題も多く、たとえば非常口の設置など、建物の構造的な制約も大きいという。

飲食をやるには、消防法の関係で設備を整えないといけないんですよね。今もいろいろ模索してるんですけど……時間はかかると思います。

それでも、可能性は確かに広がっている。

読書をするだけでなく、何気ない会話が生まれる空間。焙煎されたコーヒーの香りと本の匂いが混ざり合う空間。そんな場所を思い描きながら、平さんは言う。

東京にも支店を……って話はあったんです。でも、無人営業に理解を得るのが難しくて。新潟だからこそ、やれている部分も大きいです。

大きく展開するのではなく、この場所で深めていくという選択。その静かな決意も、今時書店らしいように思えた。

編集後記

今時書店は、気を抜くと通り過ぎてしまいそうな場所にある。

けれど一度足を踏み入れた人なら、きっとわかるだろう。そこがただの“古本屋”ではないということを。

誰かの蔵書が、誰かの手に渡る。

感想ノートに綴られた言葉が、また別の誰かの気持ちをほどいていく。

お金ではないところで、小さなやりとりが繰り返されている。

インタビューの最後、平さんはこんなふうに言った。

「特別、こういう人に来てほしいとかはないんです。でも、ここをきっかけに何かが始まったらいいなと思ってます。本を読むでもいいし、誰かの本棚をのぞくでもいいし。きっかけは、何でも」

本屋という枠を超えた、ゆるやかな交流の場。

便利さや効率とは少し距離をおいた、“今時”とは別の意味で今を映す場所。

そんな今時書店の灯りが、これからも静かに、新潟のまちを照らし続けてくれたらと思う。

後編記事では、平さんご自身についてインタビューをしています!

こちらもぜひご覧ください。